令和 7年 4月 1日

チカラン日本人学校(以下「本校」という。)におけるいじめの防止等(いじめ の防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的 かつ効果的に推進するための基本的な方針を、いじめ防止対策推進法(平成25年 法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、「チカラン日本人 学校いじめ防止基本方針」(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)としてま とめ、ここに策定する。

本校は、保護者や学校運営委員会との連携の下、子供の尊厳を脅かすいじめが、 いつでも、どこでも、いずれの子供にも起こり得るものであるとの共通の理解をも って真摯に向き合い、いじめの防止等の取り組みを変化する時代を背景に不断の見 直しを行いながら、着実に推進していく。

1. いじめの防止等の基本理念

【法 第3条】

この基本理念の下、かけがえのない子供たちがいじめによって悩み、苦しむこと なく、元気で明るく学び、健やかに成長していくことができるよう、いじめをなく すための対策に、強い決意で取り組んでいく。

2. 児童等は、いじめを行ってはならない。【法 第4条】

3. 教職員の責務

教職員は、基本理念にのっとり、本校に在籍する児童等の保護者及び学校運営委 員会との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むととも に、在籍する児童等がいじめを行い、又は受けていると思われるときは、適切かつ 迅速にこれに対処する責務を有する。

4. いじめの定義等

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を 与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為 の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

【法 第2条】

〔いじめの態様〕

(文部科学省:児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査)

5. いじめの防止等に関する基本的な考え方

「いじめはしない・させない・許さない」の考え方を基本に、「いじめは早期発 見・適切かつ迅速な対処が重要」との姿勢の下、いじめの問題と真摯に向き合い、 家庭や学校運営委員会とも連携を図りながら、いじめの防止等の取組を確実に推進 していく。

1. いじめの防止に関する取組

① 教育活動を通じた心の教育充実について

ア 「特別の教科 道徳」の授業により、未発達な考え方や道徳的判断力の 低さにおけるいじめを未然に防止する。

イ 「いじめをしない、させない、許さない」という人間性豊かな心を育てる。

ウ 児童等の心根が揺さぶられる教材や資料に出会わせ、人としての「気高 さ」「心づかい」「やさしさ」に触れることによって、自分自身の生活や 行動を省み、いじめを抑止する。

エ ピア・サポート活動の充実を図るとともに、実例を示しながら、実践的 な活動を通じて、相手を思いやり、互いに認め合える豊かな心の育成に努 める。

② いじめの早期発見について

ア 児童等が他者や社会、自然との直接的な関わりの中で自己と向き合うこと で、生命に対する畏敬の念、感動する心、ともに生きる心に自らが気付づ き、発見し、体得させる体験活動を実施する。

イ 異年齢集団とのたてわり活動、インドネシアの現地校やインターナショナ ル校等との国際交流体験、ボランティア体験等、発達段階に応じた体験活 動を体系的に教育活動に取り入れる。

③ 児童等が主体的に行う活動及び支援について【法 第15条第2項】

ア 日々の授業をはじめとする学校生活のあらゆる場面において、他者と関わ る機会や社会体験を取り入れる。

イ 児童等が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を 身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための教育活動に取り組む。

④ いじめの防止を目的とした啓発活動、保護者及びその他の関係者との連携につ

いて

【法 第15条第2項】

ア 「チカラン日本人学校いじめ防止基本方針」について、教育活動説明会や HP、学校だより等による広報活動により啓発を行う。

イ 保護者会や学校運営委員合等において、いじめの実態や指導方針などの情 報を提供し、意見交換する場を設ける。

⑤ 計画的な教職員の研修の実施について【法 第18条第2項】

ア 年間計画に基づき、いじめに関する内容について、定期的な研修会を実施 する。

イ 教育相談に関する研修を実施し、カウンセリング技量の向上を図る。

ウ 自己有用感や自己肯定感等を感じられる学級づくりに向けた研修を行う。

エ 特別支援教育に関する知識・理解を深め、その指導法を学ぶ。

⑥ インターネットによるいじめへの対応について【法 第19条1項】

ア ネット使用のルールや約束について研修や授業を行い、正しい使用の仕方を学ぶ。

イ 児童等との信頼関係を築き、日々の観察や会話等で、早期発見・早期対応に努める。

⑦ 子供と向き合う時間の確保

ア スクールカウンセラー等を活用するとともに、関係機関等との連携を図 る。

イ 年に複数回のアンケート調査によりいじめの実態を把握するとともに、 定期的に二者面談の時間を設定し、いつでも相談できる体制づくりを推進する。

ウ 児童等の相談に対して、適切かつ迅速に対応する。

⑧ 学校評価への位置づけ

ア チカラン日本人学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校 評価項目に位置づけ、その評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等の ための取組の改善を図る。

⑨ その他、特に配慮が必要な児童等への対応(発達障害、性同一性障害等)

ア 特に配慮が必要な児童等については、日常的に、当該児童等の特性を踏ま えた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童等に対する必 要な指導を組織的に行う。

2 いじめの早期発見に関する取組

① 定期的な調査等について【法 第16条第1項】

ア アンケート調査は発見の手立ての一つであると認識し、学期に1回以上実 施する。

② 児童等・保護者・教職員が相談できる体制整備について

【法 第16条第2項・第3項】

ア アンケート調査は発見の手立ての一つであると認識し、学期に1回以上実 施する。

③ いじめを受けた児童等等の教育を受ける権利等、擁護する体制について

【法 第16条第4項】

ア 児童等の目線で、児童等にわかりやすく、安心して相談できる仕組みを作る。

イ 児童等自身が「自分の人権」「他人の人権」を学び、理解を深める。

ウ 児童等が意見を表明し、児童等が参加できる場や機会の充実を図る。

3 いじめへの対処に関する取組

① いじめの通報等の義務について 【法 第23条第1項】

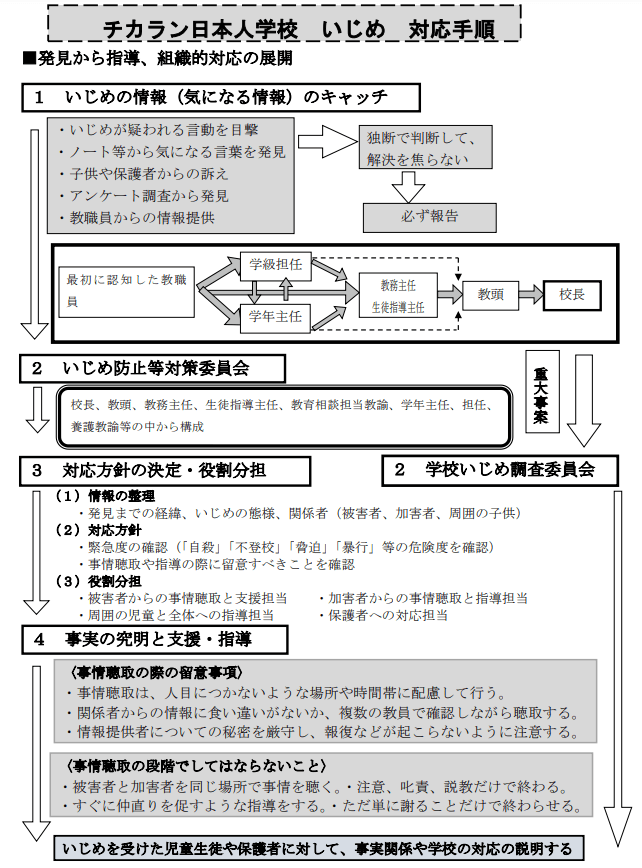

ア 発見した教職員は一人で抱え込まずに、いじめ防止等対策委員会に直ちに 報告し、情報を共有する。

② いじめの事実の確認及び関係機関への報告について【法 第23条第2項】

ア いじめ防止等対策委員会は速やかに関係児童等から事情を聞き取り、いじ めの事実の有無の確認を行った後、被害児童等・加害児童等の保護者に連絡 する。

③ いじめの確認があった場合、いじめをやめさせ、再発防止のための関係機関

ア いじめを受けた児童等とその保護者に対して支援する。

イ いじめを行った児童等に対する指導及びその保護者に対する助言を行う。

④ いじめを受けた児童等が安心して教育が受けられる措置について

ア 児童に対する親身な教育相談を充実させ、スクールカウンセラーの活用や養 護教諭等との連携を図る。

⑤ いじめを受けた児童の保護者といじめを行った児童と保護者で争いが起き

ることのないよう、いじめの情報を共有する措置について

【法 第23条第5項】

ア いじめの事実について正確に両者に伝わるようにし、誤解を生まないよう配 慮する。

イ 当事者同士の話し合いの場を設定し、いじめた児童等の謝罪・いじめられた 児童等への報復の防止等を行う。

⑥ いじめが犯罪行為の場合について

【法 第23条第6項】

ア いじめられている児童等を徹底して守り通すという観点から、関係機関と相 談し、対処する。

イ 児童等の生命・身体または財産に重大な被害が生じるおそれのあるときは、 関係機関と相談して、適切に援助を求める。

6. いじめの防止等の対策のための組織の設置

1. チカラン日本人学校いじめ防止等対策委員会

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「チカラン日本人学校いじめ 防止等対策委員会」(以下「いじめ対策委員会」という。)を設置する。

【法 第22条】

いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「いじめ防止等対策委員会」 によって行う。

《校内組織》

① 構成委員

校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談担当教諭・学年主任・養護 教諭等の中から、校長が実情に応じて構成する。

② 委員

ア いじめ防止に係る年間活動計画の策定

イ いじめの防止等のための対策の企画、実施又は承認

ウ いじめの相談・通報窓口

エ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などの情報の収集、記録、共有

オ いじめの事案が発生した場合の対処(事実関係の調査、対応や指導等の方針決定等)

カ いじめの防止等のための対策の取組結果の点検・評価

③ 開催

ア 年間活動計画に位置づけ、定期的に開催するとともに、必要に応じて開催 する。

1. 重大事態とは

① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被 害が生じた疑いがあると認めるとき「生命、心身または財産に重大な被害」について【法 第28条】

(国の『いじめ防止等のための基本的な方針』参酌)

② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを 余儀なくされている疑いがあると認めたとき 「相当の期間学校を欠席」について【法 第28条】

(国の『いじめ防止等のための基本的な方針』参酌)

③ 児童等や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあっ

たとき

【法 第28条】

(国の『いじめ防止等のための基本的な方針』参酌)

2. 重大事態の発生と調査

① 重大事態の発生と調査【法 第28条第1項・第2項】

国の基本方針において、「学校の設置者は、その事案の調査を行う主体や、ど のような調査組織とするかについて判断する」と示されていることを踏まえ、学 校が主体となって調査を行う場合は、「いじめ防止等対策委員会」を母体として、 学校運営委員長を加えるなどした公平性・中立性の確保に努めた構成により、校 長が調査組織である「学校いじめ調査委員会」を設置し、適切に調査を行う。

② 調査結果の提供及び報告

「学校いじめ調査委員会」の調査結果を受けて、調査によって明らかになった 事実関係(いじめが、いつ、だれから行われ、どのような様態であったか、学 校がどのように対応したか)や再発防止策について、いじめを受けた児童等や その保護者に対して、適時・適切な方法で説明を行う。

なお、情報の提供にあたっては、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提 供する。

また、質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめを受 けた児童等又はその保護者に提供する旨を、調査に先立ち、調査対象の在校生 や保護者に説明する等の措置が必要であることに留意する。

3. チカラン日本人学校いじめ調査委員会の設置

【法 第28条第1項】に定めるいじめの重大事態が発生した場合には、校長は、 「いじめ防止等対策委員会」を母体にし、学校運営委員会の委員を加えるなど、公 平性・中立性の確保に努めた構成により、「チカラン日本人学校いじめ調査委員会」 を設置し、調査を行う。

1. 「(加害)行為がやんでいる状態が3ヶ月以上継続し、被害者が心身の苦痛を 感じていないこと」

2. アンケート調査調査(学期に1回以上)を行い、次のアンケート調査時に、本 人、保護者からの訴えがない状態。

1. 学校いじめ防止基本方針の周知

策定又は変更した学校いじめ防止基本方針については、本校に所属する全ての 教職員に周知するとともに、本校に在籍する児童等、その保護者、地域その他の 関係者に周知を図る。

2. 不断の見直し

より実効性の高い取組の実施に向け、学校の実情に即して適切に機能している かをいじめ防止等対策委員会を中心に点検し、必要な見直しが随時図られるよう PDCAサイクルを機能させながら、不断の見直しを行う。

| 月 | 教職員の活動 | 児童等の活動 | 保護者・運営委員会等への活動 |

|---|---|---|---|

| 4月 |

|

|

|

| 5月 |

|

|

|

| 6月 |

|

|

|

| 7月 |

|

|

|

| 8月 |

|

||

| 9月 |

|

|

|

| 10月 |

|

|

|

| 11月 |

|

|

|

| 12月 |

|

|

|

| 1月 |

|

|

|

| 2月 |

|

|

|

| 3月 |

|

|

|